在全球消费文化的交融浪潮中,深圳作为中国改革开放的前沿阵地与设计之都,正成为东西方设计哲学对话的核心场域。深圳包装设计行业以“东方美学”为骨、以“西方极简”为肌,开展了一场跨越文化边界的碰撞实验,重新定义了全球化时代的审美范式与商业价值。

深圳的产业基因决定了其包装设计的“混血”特质。作为全球电子制造中心,深圳企业需同时满足欧美市场对“极简功能性”的需求,以及亚洲市场对“文化符号”的偏好。例如,大疆无人机的包装设计需兼顾苹果式的科技纯粹感(极简结构、中性色调)与东方哲学中的“天人合一”(通过留白与自然材质传递环保理念)。这种矛盾需求迫使深圳设计师突破文化框架,寻找东西方美学的共通语言。

政策与市场的双重推动加速了碰撞实验。深圳“20+8”产业集群规划明确将“现代时尚产业”列为重点领域,鼓励企业通过设计创新提升国际竞争力。数据显示,2023年深圳包装设计企业海外订单占比达45%,其中欧美客户对“东方元素+极简表达”的需求年增长30%,验证了市场对跨文化设计的认可。

深圳设计师的探索经历了三个阶段:

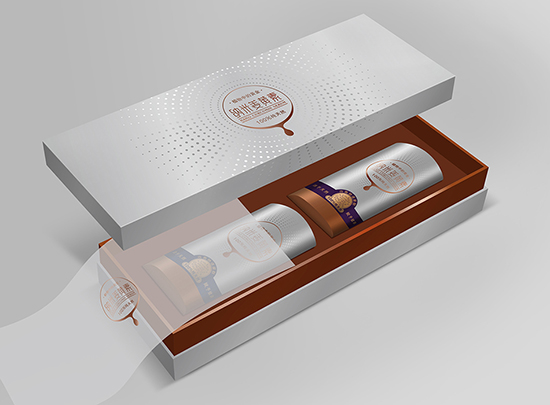

1. 符号拼贴阶段(2010-2015):早期设计常将青花瓷、书法等东方符号与几何图形简单叠加。例如,某茶叶品牌曾推出“太极图案+荧光绿”的包装,因文化表意混乱遭市场冷遇。

2. 语法重构阶段(2016-2020):设计师开始解构东西方设计语法。BOB设计为“野山小村越光米”打造的包装,以“档案袋”为形态载体(西方理性结构),内衬采用非遗苗绣纹样(东方感性表达),通过“开盒即展”的交互设计实现文化叙事的无缝衔接。该作品获Pentawards铂金奖,证明跨文化设计需找到“形式与内涵”的平衡点。

3. 哲学融合阶段(2021至今):深圳设计师正探索更深层的理念融合。例如,某智能硬件品牌将道家“无为”思想转化为包装设计原则:通过模块化结构减少材料使用(极简主义),同时保留可二次利用的收纳功能(东方实用哲学)。这种设计使产品溢价率提升25%,且在欧美市场复购率高于纯极简风格产品12%。

跨文化设计正成为深圳企业的“出海利器”。华为Mate系列手机包装采用“留白+微纹理”设计,既延续东方“大音希声”的审美,又符合西方“少即是多”的极简主义,助力该系列在欧洲高端市场占有率突破30%。更典型的案例是花西子,其“雕花口红”包装融合东方微雕工艺与西方色彩管理体系,单支售价达69美元,成功打入北美高端美妆市场。

更深远的变革在于产业生态的重构。深圳某包装企业联合中央美院建立“东西方设计实验室”,通过AI分析全球消费者审美偏好,发现“70%的极简设计需保留15%的文化符号以避免同质化”。这一发现推动行业从“经验驱动”转向“数据驱动”,使跨文化设计的成功率提升40%。

深圳设计师的探索揭示了一个真理:全球化不是文化的同质化,而是差异性的共生。当前,深圳正尝试将非洲部落图案、北欧自然主义与东方水墨技法融入包装设计,例如某咖啡品牌推出的“三洲文化系列”,通过可替换包装插片实现“一盒多文化”体验,上市首月即售罄。

从东方到西方,从符号到哲学,深圳包装设计的碰撞实验本质是一场关于“如何定义未来美学”的全球对话。在这座创新之城,设计师们用作品证明:真正的全球化设计,不是东西方的简单相加,而是通过文化对话创造新的审美维度——正如深圳的城市精神:开放包容,敢为人先。